「Suno AIを使ってみたいけれど、著作権の問題は大丈夫かな…」と感じている方もいるでしょう。商用利用を考えたときに、料金プランがどのようになっているのかも気になるところです。

特に初心者の方にとっては、無料プランと有料プランの違いや、利用する際の注意点についての疑問がつきまといます。

この記事を読むことで、Suno AIの著作権や料金プランに関する疑問を解決し、安心して利用を始めることができます。

この記事では、Suno AIの利用を検討している方に向けて、

– Suno AIの著作権に関するポイント

– 無料プランと有料プランの違い

– 商用利用時の注意点

上記について、解説しています。

Sono AI:公式ページ

初心者の方でも安心してSuno AIを利用できるように、分かりやすく情報をまとめました。これからSuno AIを活用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

SunoAIの基本情報と特徴

SunoAIは、AI技術を活用して楽曲制作を支援するツールです。初心者からプロの音楽家まで幅広いユーザーに対応しており、手軽に高品質な音楽を生成できるのが特徴です。特に、AIによる自動作曲機能や、ユーザーの入力に基づくカスタマイズ性が高く評価されています。

このツールは、音楽制作における時間と労力を大幅に削減するため、多くのクリエイターにとって魅力的です。例えば、アイデアが浮かばないときや、時間がないときでも、SunoAIを使えば短時間で楽曲のベースを作成できます。また、AIが提供する多様な音楽スタイルやジャンルは、ユーザーの創造性を刺激し、新たなインスピレーションを生むことが可能です。

Suno AIの特徴は、予想外のアレンジやフレーズを生み出すことで、作曲者に新たなインスピレーションを与える点です。

以下で詳しく解説していきます。

SunoAIとは何か?

SunoAIとは、音楽制作を支援するAI技術を提供するプラットフォームです。初心者の方でも簡単に音楽制作ができるように設計されており、特に作曲や編曲のプロセスを効率化するためのツールが揃っています。「音楽は難しいかもしれない…」と感じる方も、SunoAIを使えば直感的に操作でき、すぐに音楽制作を始められるでしょう。

SunoAIは、AIを活用してユーザーの入力に基づいた楽曲を自動生成します。これにより、音楽理論に詳しくない方でもプロフェッショナルなサウンドを作り出すことが可能です。また、SunoAIは多様なジャンルに対応しており、ポップやロック、クラシックなど、さまざまなスタイルの音楽を作成できます。

さらに、SunoAIはユーザーのフィードバックを基に進化を続けており、定期的に新機能やアップデートが追加されています。これにより、常に最新の技術を利用しながら音楽制作を楽しむことができます。

要するに、SunoAIは音楽制作をより身近で簡単にするための革新的なツールであり、初心者からプロまで幅広いユーザーに対応したプラットフォームです。

日本語対応の有無

SunoAIは日本語に対応しています。これは日本のユーザーにとって非常に重要なポイントでしょう。「英語しか使えないのでは?」と心配する方もいるかもしれませんが、SunoAIは日本語での操作が可能です。これにより、日本語での楽曲作成や編集がスムーズに行えます。

日本語対応があることで、日本国内のユーザーは言語の壁を感じることなく、直感的に操作を進められるのが魅力です。また、サポートも日本語で受けられるため、問題が発生した際にも安心です。

多くのAIツールが英語中心である中、SunoAIの日本語対応は大きな利点です。日本語対応により、SunoAIは日本市場での利用がしやすく、多くのユーザーにとって親しみやすいツールとなっています。

最新アップデート情報

SunoAIは常に進化を続けており、最新のアップデート情報は利用者にとって重要です。最近のアップデートでは、AIのパフォーマンスが大幅に向上し、より自然で多様な音楽生成が可能になりました。特に音楽ジャンルのバリエーションが増え、ユーザーの創造性を引き出す機能が強化されています。「もっと多彩な音楽が作れるかもしれない」と感じる方も多いでしょう。

また、ユーザーインターフェースも改良され、使いやすさが向上しました。初心者でも直感的に操作できるようになり、これからSunoAIを始める方にとっても安心です。さらに、セキュリティ面でも強化が施され、データの安全性が高まっています。

これらのアップデートにより、SunoAIはより多くのユーザーにとって魅力的なツールとなっています。最新の機能を活用することで、創造的な音楽制作がさらに身近になるでしょう。

SunoAIの著作権と所有権について

SunoAIを利用する際に気になるのが、作成した楽曲やコンテンツの著作権と所有権です。SunoAIでは、ユーザーが生成した楽曲やコンテンツの著作権は基本的にユーザー自身に帰属します。これにより、作成した音楽を自由に利用することが可能です。しかし、商用利用に関しては特定の条件が設けられている場合があるため、利用規約をしっかり確認することが重要です。

このような著作権の取り扱いは、ユーザーが安心して創作活動を行えるように配慮されています。例えば、SunoAIによって生成された楽曲を商用目的で利用する際には、プランによって異なる条件や制限があることがあります。また、歌詞やイメージに関しても同様の扱いがされることが多いです。著作権に関する具体的な取り扱いについては、以下で詳しく解説していきます。

SunoAIで作成した楽曲の著作権

SunoAIで作成した楽曲の著作権について、利用者が最も気にするのは「自分が作った曲の権利はどうなるのか?」という点でしょう。結論から言えば、SunoAIで生成された楽曲の著作権は、基本的に利用者自身に帰属します。つまり、あなたがSunoAIを使って作成した楽曲は、あなたの作品として扱われます。これは、自分のアイデアや創造性を最大限に活かして楽曲を作成したい方にとって、大きな安心材料となるでしょう。

ただし、SunoAIを利用する際の利用規約や契約条件によっては、特定の制限が設けられる場合もあります。例えば、商用利用に関しては、追加の許可や契約が必要な場合があります。したがって、利用開始前にしっかりと規約を確認することが重要です。こうした注意を払うことで、安心してSunoAIを活用し、クリエイティブな活動を進めることができます。

歌詞やイメージの所有権

SunoAIで生成された歌詞やイメージの所有権については、多くの初心者が「自分が作ったものなのに、果たして本当に所有権があるのだろうか?」と不安に思うかもしれません。結論から言えば、SunoAIを利用して生成されたコンテンツの所有権は、基本的にユーザーに帰属します。

ただし、利用規約に基づいて、SunoAIが生成物に対する一定の権利を保持する場合があるため、注意が必要です。具体的には、SunoAIが生成したコンテンツを商用利用する際には、追加の許可やライセンスが必要になることがあります。

また、他のユーザーが同じプラットフォームを利用して類似の作品を生成する可能性もあるため、独自性を確保したい場合は、生成されたコンテンツに対して自分で手を加えることをお勧めします。要するに、SunoAIでの創作活動を安心して楽しむためには、利用規約をしっかりと確認し、必要に応じて自分の作品をカスタマイズすることが重要です。

SunoAIの料金プランとその違い

SunoAIの料金プランは、ユーザーのニーズに応じて選べるように設計されています。無料プランと有料プランがあり、それぞれのプランには異なる特徴と制限があります。

無料プランでは基本的な機能が利用可能で、初めての方でも手軽にSunoAIを試すことができます。

有料プランでは、より高度な機能やサポートが提供され、商用利用を考えている方にとっては、より適した選択肢となるでしょう。

料金プランの違いは、主に利用できる機能の範囲とサポートの内容にあります。無料プランでは、基本的な作曲や編集機能が提供されますが、楽曲の長さや保存できるプロジェクト数に制限があることが一般的です。一方、有料プランでは、これらの制限が緩和され、より多くの楽曲を制作したい方にとって便利です。

例えば、有料プランでは、商用利用が可能な楽曲の生成や、高度な編集機能、優先サポートなどが提供されることが多いです。以下で詳しく解説していきます。

無料プランと有料プランの比較

無料プランと有料プランの比較では、まずその違いを明確に理解することが大切です。無料プランでは、基本的な機能が利用でき、初心者の方がSunoAIの操作感を掴むには十分でしょう。

しかし、利用できる機能や生成できる楽曲の数に制限があるため、「もっと多くの楽曲を作りたい」「高品質な音楽を生成したい」と考える方には物足りないかもしれません。有料プランでは、これらの制限が緩和され、より多くの機能を活用できます。

例えば、商用利用に必要なライセンスや、プロ仕様の音源が利用可能になることが挙げられます。また、サポート体制も充実しており、技術的な疑問にも迅速に対応してもらえるのが大きなメリットです。

「どのプランが自分に最適なのか」を検討する際には、利用目的や予算に応じて選ぶと良いでしょう。無料プランはお試しや個人利用に、有料プランは商用利用やプロフェッショナルな制作に適しています。

有料プランのメリット

有料プランのメリットは、SunoAIを最大限に活用するための鍵となります。まず、無料プランと比較して、生成できる楽曲の数や長さに制限が少ない点が大きな魅力です。これにより、制作の自由度が増し、より多くのアイデアを試すことが可能です。

また、有料プランでは、楽曲のクオリティが向上するため、プロジェクトの完成度を高めることができます。さらに、商用利用が許可されているため、ビジネス用途にも安心して利用できます。「商用利用したいけど、無料プランだと不安かも…」と感じている方には、有料プランが最適です。

その他にも、専用のサポートが受けられる点も見逃せません。技術的な問題や疑問が生じた際に迅速に対応してもらえるため、初心者の方でも安心して利用できます。有料プランは、SunoAIを効果的に利用するための多くの利点を提供します。

商用利用に関する注意点

SunoAIを商用利用する際には、いくつかの注意点があります。まず、商用利用の条件をしっかりと確認することが重要です。SunoAIでは、生成したコンテンツを商用目的で使用する場合、特定のライセンス契約が必要となることがあります。これにより、法的なトラブルを未然に防ぐことができます。

商用利用を考えている方は、利用規約を詳細に確認し、必要な手続きを行うことが求められます。特に、解約後の利用制限についても注意が必要です。解約後も生成したコンテンツを利用する場合、契約内容によっては制限がかかることがあります。これらの点を理解し、適切な対応をすることで、安心してSunoAIを活用することができます。

具体的には、商用利用の条件として、一定の使用料が発生する場合や、クレジット表記が求められることがあります。以下で詳しく解説していきます。

商用利用の条件

SunoAIを商用利用する際の条件は、利用者にとって重要なポイントです。まず、商用利用を行うためには、SunoAIの有料プランに加入する必要があります。無料プランでは商用利用が禁止されているため、注意が必要です。「有料プランに加入するのは少しハードルが高いかもしれない…」と感じる方もいるでしょうが、商用利用の可能性を広げるためには必要なステップです。

さらに、SunoAIで生成されたコンテンツを商用利用する際には、著作権や所有権に関する規約をしっかりと確認することが求められます。特に、生成された楽曲や歌詞の著作権がどのように扱われるかを理解しておくことが重要です。商用利用の際には、SunoAIが提供する利用ガイドラインに従うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

要約すると、SunoAIの商用利用には有料プラン加入が必須であり、著作権や所有権の確認が欠かせません。

解約後の利用制限

解約後の利用制限について、SunoAIを利用する際には特に注意が必要です。まず、解約を行った場合、契約期間中に作成した楽曲やコンテンツに対するアクセス権が制限されることがあります。これにより、「せっかく作った楽曲が使えなくなるかもしれない…」と不安に思う方もいるでしょう。そのため、解約前に必要なデータをしっかりとバックアップしておくことが重要です。

また、解約後は新たな楽曲作成ができなくなるだけでなく、既存の楽曲に対する編集や変更も制限される場合があります。特に商用利用を考えている方にとっては、これが大きな問題となることがあります。商用利用の条件を事前に確認し、解約後の利用制限についても十分理解しておくことが必要です。

このように、解約後の利用制限はSunoAIの利用において重要なポイントです。契約内容をよく理解し、解約前に必要な準備を行うことで、後悔のない利用を心掛けましょう。

初心者向けのSunoAI利用ガイド

初心者がSunoAIを利用する際には、基本的な操作や作曲の始め方を理解することが重要です。使い方がわからないと、せっかくのAI技術を活用しきれません。SunoAIは初心者にも配慮した設計がされており、直感的に操作できるインターフェースを提供しています。これにより、初めての方でも安心して利用を始められるでしょう。

理由として、SunoAIはユーザーフレンドリーなデザインを採用しており、複雑な操作を必要としないからです。さらに、公式サイトやサポートページには操作ガイドやチュートリアルが充実しており、初心者がつまずきやすいポイントをしっかりサポートしています。これにより、初めての方でもスムーズに作曲を始めることが可能です。

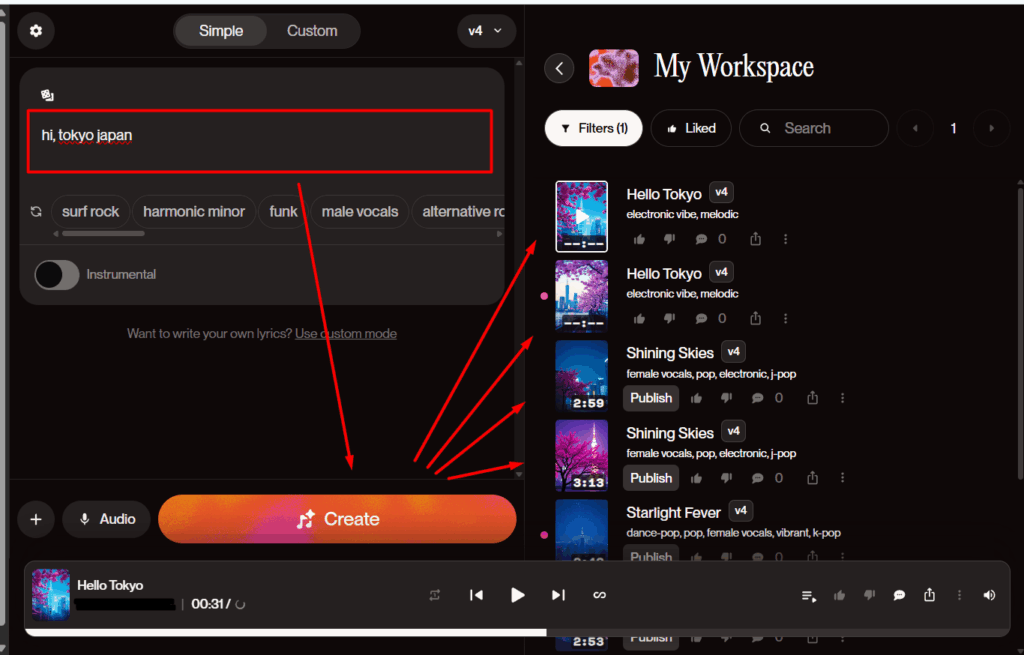

例えば、基本的な使い方としては、アカウントを作成し、ログイン後にプロジェクトを開始する流れがあります。作曲の始め方についても、テンプレートを選び、音楽のジャンルやスタイルを指定するだけで、自動生成された音楽を確認できます。以下で詳しく解説していきます。

基本的な使い方

基本的な使い方について、SunoAIは初心者でも簡単に始められるように設計されています。まず、公式サイトにアクセスし、アカウントを作成します。アカウント作成後、ダッシュボードにアクセスできるようになります。

ここで、音楽のジャンルやテンポ、楽器の選択など、あなたの好みに応じた設定を行います。「どうやって曲を作り始めればいいのだろう…」と不安に思う方もいるかもしれませんが、心配はいりません。SunoAIには直感的なインターフェースがあり、ガイドに従ってステップごとに設定を進めることで、簡単に作曲を始めることができます。

さらに、初めての方でも利用しやすいチュートリアル動画やFAQが用意されており、これらを参考にすることで疑問を解消できます。SunoAIの基本的な使い方は、アカウント作成から設定、そして作曲まで、初心者でもスムーズに進められるようにサポート体制が整っている点が特徴です。

作曲の始め方

作曲の始め方は、SunoAIを使うことで非常に簡単です。まず、SunoAIの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成します。無料プランでも基本的な機能を試すことができますので、初心者には最適です。ログイン後、ダッシュボードに移動し、「新しいプロジェクト」を選択します。ここで、あなたの音楽のスタイルやジャンルを選択することで、SunoAIが自動的に作曲を始めます。

「どんな音楽ができるのか不安…」と感じる方もいるでしょうが、AIがサポートしてくれるので安心です。次に、音楽のテンポやキーを設定し、あなたの好みに合わせて微調整を行います。SunoAIは直感的な操作が可能なため、音楽制作の経験がない方でもスムーズに進められます。

最後に、生成された楽曲をプレビューし、必要に応じて編集を行います。これで、あなたのオリジナル楽曲が完成です。

SunoAIを使えば、初心者でも簡単に作曲を始められるのが魅力です。

よくある疑問とその回答

SunoAIを利用する際には、商用利用の可否や生成された曲の長さに関する制限など、初心者が抱きやすい疑問がいくつかあります。これらの疑問を解決することで、よりスムーズにSunoAIを活用できるようになるでしょう。

まず、商用利用が可能かどうかは、SunoAIのプランによって異なります。無料プランでは商用利用に制限がありますが、有料プランではより自由度が高くなります。また、生成された曲の長さについても、プランによって異なる制限が設けられているため、事前に確認することが重要です。

例えば、無料プランでは短い曲しか生成できない場合がありますが、有料プランでは長い曲の生成が可能です。以下で詳しく解説していきます。

商用利用は可能か?

商用利用は可能か?という疑問に対して、SunoAIは商用利用が可能です。ただし、商用利用を行う際にはいくつかの条件があります。まず、商用利用を行うためには有料プランへの加入が必要です。無料プランでは商用利用は許可されていないため、注意が必要です。「せっかく楽曲を作ったのに、商用利用できないのは困る…」と感じる方もいるでしょう。そこで、有料プランに加入することで、安心して商用利用が可能になります。

また、商用利用を行う際には、SunoAIの利用規約をしっかり確認することが重要です。著作権や所有権に関する詳細な条件が規定されているため、これを遵守することでトラブルを避けることができます。特に、収益を得る目的での利用や、第三者への販売を行う場合は、事前にしっかりとした確認が必要です。

要するに、SunoAIで商用利用を行うためには有料プランへの加入と利用規約の確認が不可欠です。これにより、安心して楽曲を活用することができます。

プランごとの主な違い

プランごとの主な違いは、無料プランと有料プランで提供される機能やサービスの範囲が異なる点にあります。無料プランでは、基本的な機能を試すことができ、初心者にとっては「とりあえず試してみたい」というニーズに応えます。しかし、利用できる楽曲の数や生成時間に制限があるため、頻繁に利用したい方には物足りないかもしれません。

一方、有料プランでは、制限が大幅に緩和され、より多くの楽曲を生成できるようになります。さらに、商用利用が可能なため、ビジネスとして活用したい方にとっては非常に魅力的です。また、サポート体制も充実しており、技術的な問題が発生した際にも迅速に対応してもらえる安心感があります。

このように、無料プランは手軽に試せる一方で、有料プランはプロフェッショナルな利用をサポートする内容となっています。選択する際は、自分の利用目的や頻度に応じて最適なプランを選ぶことが重要です。

まとめ:Suno AIの疑問を解決しよう

今回は、Suno AIについて知りたい方に向けて、

– Suno AIの著作権に関する情報

– 料金プランの詳細

– 初心者が抱く疑問点の解消

上記について、解説してきました。

Suno AIは、多くの方が気になる著作権問題や料金プランの透明性を提供しています。これにより、安心して利用を始められる環境が整っています。初めての方でも、これらの情報を理解することで、よりスムーズにサービスを利用できるでしょう。

この情報を基に、あなたもSuno AIを試してみることをお勧めします。新しい技術に触れることで、あなたの可能性が広がるかもしれません。

これまでに蓄積してきた知識や経験を活かし、新しい挑戦に踏み出す価値があります。Suno AIを活用することで、さらなる成長を期待できるでしょう。

未来には多くの可能性が広がっています。前向きな気持ちで、新たなステップを踏み出しましょう。

まずは、公式サイトを訪れ、実際にSuno AIを体験してみてください。あなたの成功を心から応援しています。